Landtagspräsident Dr. Gunnar Schellenberger hat im Landtag eine neue Ausstellung eröffnet, die sich vor dem Hintergrund des Inkrafttretens des Grundgesetzes im Jahr 1949 mit demokratischen Streiterinnen und Streitern in der SBZ/DDR auseinandersetzt.

Er habe die friedliche Überwindung der deutschen Teilung mitgeprägt und an den Zwei-plus-Vier-Gesprächen teilgenommen, erinnerte Landtagspräsident Dr. Gunnar Schellenberger an die Rolle von Markus Meckel, der bei der Eröffnung der Ausstellung „‚… denen mitzuwirken versagt war‘ – Ostdeutsche Demokraten in der frühen Nachkriegszeit“ sprach. Meckel war für einige Monate im Jahr 1990 Minister für Auswärtige Angelegenheiten der DDR und ‒ unter vielem anderen ‒ Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

© ltlsa/stb© ltlsa/stbAnmerkung:

© ltlsa/stb© ltlsa/stbAnmerkung:Viele Gäste waren zur Ausstellungseröffnung gekommen.

© ltlsa/stb© ltlsa/stbAnmerkung:

© ltlsa/stb© ltlsa/stbAnmerkung:Landtagspräsident Dr. Gunnar Schellenberger eröffnete die neue Ausstellung im Landtag.

© ltlsa/stb© ltlsa/stbAnmerkung:

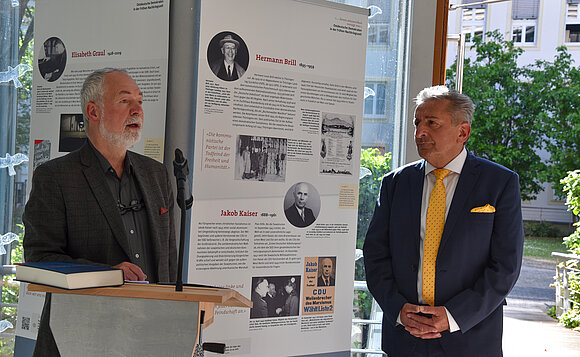

© ltlsa/stb© ltlsa/stbAnmerkung:Markus Meckel spricht am Rednerpult. Landtagspräsident Dr. Schellenberger lauscht wie alle übrigens Gäste auch seinen Worten.

© ltlsa/stb© ltlsa/stbAnmerkung:

© ltlsa/stb© ltlsa/stbAnmerkung:Aufsteller mit Informationsmaterial zur aktuellen Ausstellung.

© ltlsa/stb© ltlsa/stbAnmerkung:

© ltlsa/stb© ltlsa/stbAnmerkung:Henriette Quade, Abgeordnete der Linken, war Gast der Ausstellungseröffnung.

© ltlsa/stb© ltlsa/stbAnmerkung:

© ltlsa/stb© ltlsa/stbAnmerkung:Der Landesaufarbeitungsbeauftragte Johannes Beleites (l.) und die SPD-Fraktionsvorsitzende Dr. Katja Pähle waren Gäste der Ausstellungseröffnung.

© ltlsa/stb© ltlsa/stbAnmerkung:

© ltlsa/stb© ltlsa/stbAnmerkung:Gäste schauen sich die Ausstellungstafeln an.

Das Grundgesetz sei auch 75 Jahre nach seinem Inkrafttreten der „beste Grundanker unseres Gemeinwesens“, betonte Schellenberger. In den zurückliegenden über 30 Jahren im wiedervereinigten Deutschland hätten auch die Ostdeutschen mit Mut und Engagement an der Weiterentwicklung des Grundgesetzes mitgewirkt. Die nun eröffnete Ausstellung zeige den Wert und die Verletzlichkeit der Demokratie und die Brutalität autoritärer Herrschaftsmethoden. „Dank unbeugsamer aufrechter Demokraten leben wir heute in einem freiheitlichen Land“, so der Landtagspräsident.

Markus Meckel zeigte sich sehr froh über die Einigkeit Deutschlands. Im Selbstgefühl vieler Deutscher habe Deutschland in der Zeit der Teilung im Westen stattgefunden, im Osten habe dagegen eine besondere Situation geherrscht. „Aber das ist eine falsche Wahrnehmung“, so Meckel. Man müsste in der historischen Rückschau immer die beiden Deutschlands berücksichtigen. Stattdessen würden die 75 Jahre Grundgesetz fokussiert und die vierzig Jahre in der DDR würden außer Acht gelassen. Aber auch ostdeutsche Demokraten hätten an der Erarbeitung des Grundgesetzes mitgewirkt, erinnerte Meckel. Erstaunlich sei der perspektivische Verfassungsauftrag des Grundgesetzes von 1949 gedacht gewesen, die Einheit Deutschlands im Auge zu behalten.

Freilich hätten sich die Ereignisse in der Zeit vom Herbst 1989 bis zur Wiedervereinigung überschlagen. Aber man habe es nicht versäumt, erst die Demokratie in der DDR zu schaffen, sogar noch eine demokratische Wahl durchzuführen, sodass eine durch die Friedliche Revolution errungene demokratische DDR für sich selbst die Wiedervereinigung habe aushandeln können. „Wir brauchen ein Narrativ, dass die Ostdeutschen im Prozess der Deutschen Einheit kein Objekt waren“, durch Verhandlungen seien die Ostdeutschen zum Subjekt der Einheit geworden. „Die Einheit ist mitgestaltet worden, sie war kein Gnadenakt und wurde auch nicht von Helmut Kohl allein umgesetzt.“ Man solle dieser Tage ernst nehmen, was es alles Gutes über 75 Jahre Grundgesetz zu sagen gebe.

Inhalt der Ausstellung

Die Ausstellung stellt die Grundrechte des Grundgesetzes (Artikel 1 bis 19) im Wortlaut dar und bezieht diese in einem Kommentar auf die Verhältnisse in der SBZ/DDR zwischen 1945 und 1953. Es werden 35 Männer und Frauen portraitiert, die sich nach 1945 in der SBZ bzw. in der frühen DDR für ihre Grundrechte, für demokratische Freiheit und Rechtsstaatlichkeit eingesetzt und ihre Grundrechte in Anspruch genommen haben und von den kommunistischen Machthabern verfolgt wurden. Die Biographie und das demokratische Engagement werden mit den einzelnen Grundrechten verbunden.

Die Ausstellung ist bis zum 5. Juli 2024 im Landtag zu sehen (Montag–Freitag, 8–17 Uhr). Der Eintritt ist frei.